- 玉脉:一部镌刻在石上的中华文明精神史

《说玉》

主编:吕少民

摘要1

一块玉,从史前祭坛的微光里走来,历经数千年打磨,从沟通天地的神器变为君子腰间的佩饰,最终成为百姓案头的玩物。它并非静止的石头,而是流动的文明符号——每一道纹路里,都藏着中华民族从敬畏自然到关注自我的精神成长轨迹。

△红山文化玉猪龙

史前的“神玉时代”,是玉与神性的初遇。彼时部落巫政合一,玉不是装饰,而是“通天的钥匙”。红山文化的玉猪龙,将猪的憨厚、蛇的灵动与龙的朦胧意象熔于一炉,大祭司捧它登上祭坛时,它便成了部落与神灵对话的媒介;良渚文化的玉琮,外方象征大地、内圆代表天空,中间的穿孔被视作“天地相通的通道”,表面繁复的神人兽面纹,是先民为破解宇宙奥秘写下的密码。这一时期的玉,承载着人类对未知世界的谦卑与想象,是部落凝聚力的精神核心。

△西周玉璧

夏商周的“礼玉时代”,玉从神坛走向朝堂,成了“权力的标尺”。随着国家诞生、等级制度确立,玉的神性被注入了人间秩序。商周的玉钺,脱胎于劳作的石斧,却再也不沾泥土——它是军事指挥权的象征,握在君主手中,便是“尚方宝剑”般的权威;周代更将玉纳入礼制体系,《周礼》中“以玉作六器,以礼天地四方”的记载,让圭、璋、璧等玉器有了明确分工:不同形制的玉,对应不同的身份等级,不同场合的祭祀。此时的玉,是“礼”的物化,每一块都在维护着“天子-诸侯-卿大夫”的社会秩序,成了权贵阶层的专属符号。

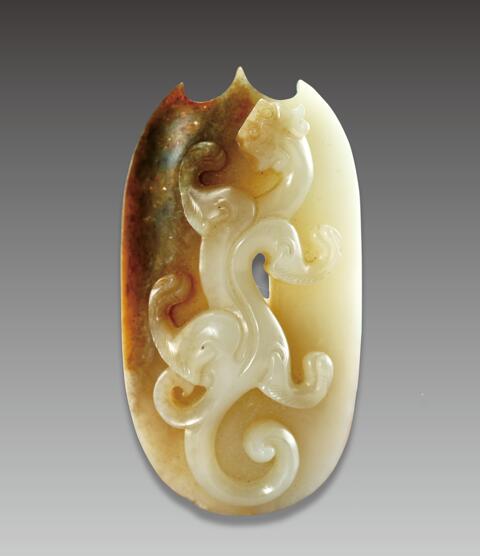

△汉代螭龙鸡心佩

战汉时期,玉迎来“德玉与王玉”的双重巅峰,完成了从“事君”到“修身”的精神跃迁。秦始皇琢制的传国玉玺,刻着“受命于天,既寿永昌”,将皇权与“天命”绑定——得玉玺者得天下,玉从此成了王朝正统性的信物。而儒家思想的兴起,给玉赋予了全新的灵魂:孔子将玉的温润比作“仁”,致密比作“智”,坚韧比作“义”,提出“君子比德于玉”。于是,士大夫腰间的夔龙纹佩,不再只是身份的彰显,更是道德的提醒——“君子无故,玉不去身”,玉的碰撞声成了“三省吾身”的警钟。这一时期的玉,既承载着帝国的磅礴气势,又寄托着士人的精神追求,实现了神性、王权与人性的完美融合。

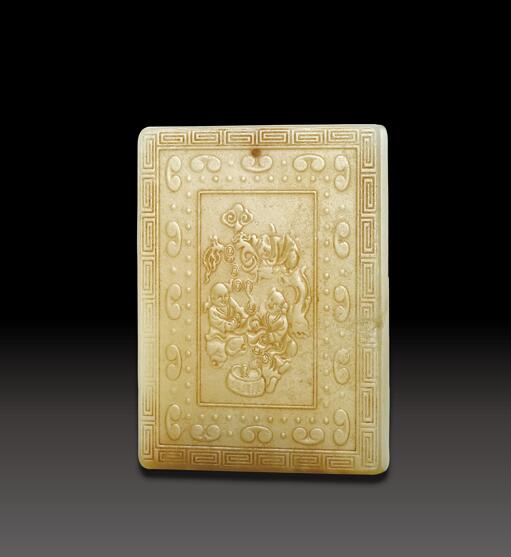

△清代乾隆腰牌

唐宋以降,玉终于走下精英的殿堂,进入“民玉时代”,成为“生活的诗意”。随着商品经济发展,市民阶层壮大,玉不再受礼制束缚:文房里有玉制的笔洗、镇纸,手腕上有玲珑的玉镯,孩童颈间有辟邪的玉锁。玉雕题材也变得充满烟火气:石榴寓意“多子多福”,蟠桃象征“长寿安康”,玉鱼寄托“年年有余”——这些朴素的吉祥意象,藏着普通人对幸福生活的向往。就像宋代市井里,寻常百姓也能捧着一块小玉佩细细摩挲,曾经“王谢堂前燕”般的玉,终于飞入了寻常巷陌。

数千年过去,玉的形态在变,功能在变,但它承载的文化基因从未消散。从史前祭坛的神性,到周代朝堂的礼制,再到士人的道德、百姓的温情,玉就像一条隐秘的脉络,串联起中华文明的精神内核。读懂了玉的变迁,便读懂了中华民族如何从敬畏天地走向构建自我,如何在历史长河中,将石头打磨成属于自己的精神图腾。